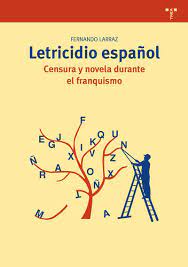

Los efectos de la censura franquista sobre la literatura escrita en España durante la dictadura del autor de Raza han llegado hasta bien entrado el siglo XXI y, en consecuencia, sus consecuencias sobre la configuración del canon de esa literatura que se nos ha legado hasta ahora es una de las taras más deleznables de las culturas peninsulares; y sigue poniéndose de manifiesto una y otra vez.

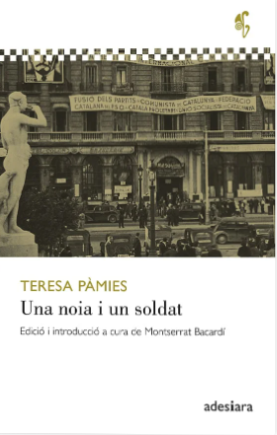

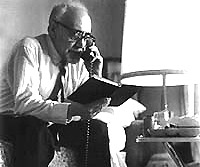

A finales de 2023, por una serie de rocambolescas casualidades propiciadas por el estudio continuado, la profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona Montserrat Bacardí sacó a la luz una novela de Teresa Pàmies (1919-2012), Una noia i un soldat, que volvía a poner el asunto sobre el tapete.

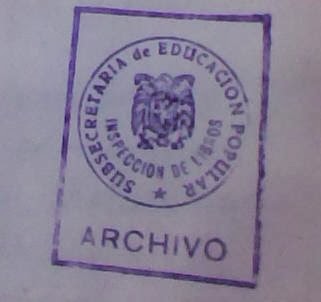

Ese mismo año, Montserrat Bacardí publicaba en la editorial Eumo La veritat literaria de Teresa Pàmies, la biografía con la que había obtenido la tercera edición del galardón de ensayo Ricard Torrents Bertrana, y en el curso de la investigación se había topado en 2019 con el registro de la mencionada obra en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde se conservan entre otras cosas los informes de censura; lógicamente, solicitó una copia, que tardó un año en llegar a sus manos. Según ha explicado Bacardí (traduzco del catalán):

Me constaba que [a Teresa Pàmies] le habían censurado muchas cosas y me fui unas semanas a Alcalá de Henares. Busqué expedientes de las obras y había este título: Una noia i un soldat. Lo primero que pensé es que había intentado colar [a censura] otra novela (anteriormente censurada) con este título, porque era una práctica habitual.

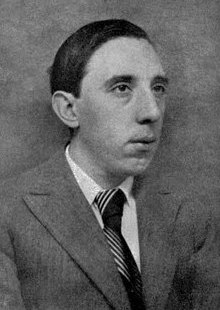

Sin embargo, una vez leída resultó que no era el caso y ni siquiera los descendientes de la escritora ‒entre los que se cuenta el conocido escritor Sergi Pàmies, que custodia el fondo personal de su madre‒ tenían noticia de la existencia de esta novela. Aun así, la forma y el contenido de la misma, y sobre todo el nombre de la protagonista, permitieron a Bacardí ‒quien en 2021 había publicado en la Institució de les Lletres Catalanes el epistolario de Pàmies: M’agrada escriure. M’agrada rabiosament. Cartes (1938-2002)‒ identificar inequívocamente este texto como la versión definitiva del que en una carta al escritor y crítico literario Rafael Tasis (1906-1966) fechada el 8 de mayo de 1964 la autora mencionaba con el título La xiqueta de Balaguer (y que mandó al Premi Joaquim Ruyra, del que Tasis era jurado). Rafael Tasis no pudo hacer otra cosa que recomendarle que intentara publicarla en el exilio, porque en la Península lo veía imposible por razones evidentes.

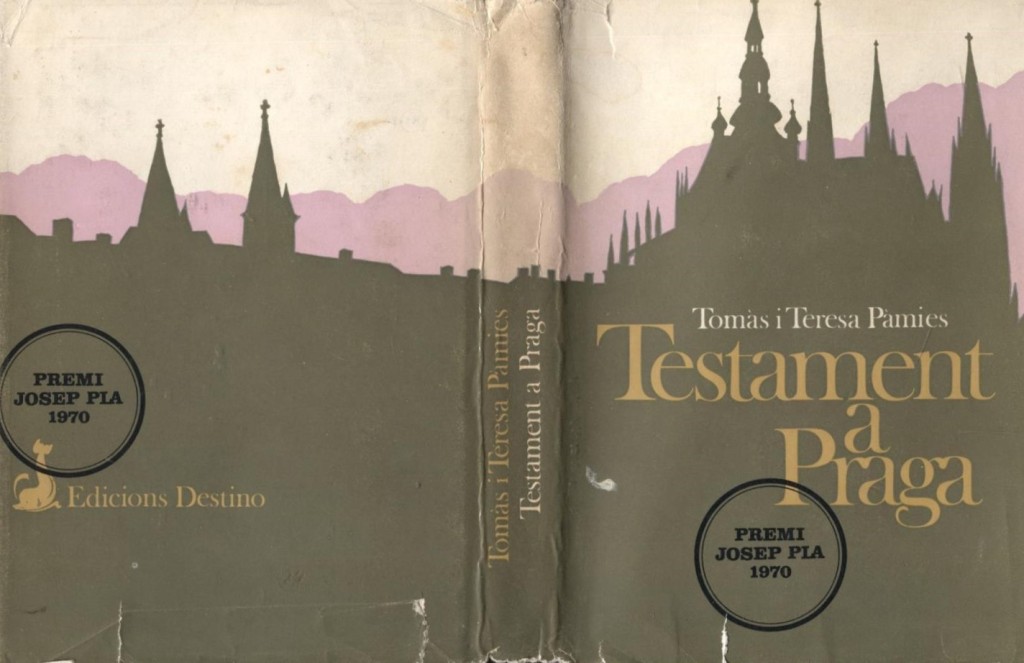

El manuscrito conservado en el archivo de Alcalá (el único conocido) estaba fechado en febrero de 1972, de modo que esta versión definitiva de la aparentemente inédita La xiqueta de Balaguer fue la primera obra que Pàmies escribió en Cataluña después del largo exilio que la había llevado sucesivamente a Francia, la República Dominicana, México, Yugoslavia, Checoslovaquia y de nuevo Francia. No obstante, el que primero se había publicado había sido el libro que firmaba con su padre Tomàs Pàmies (1889-1966) Testament a Praga, enviado desde el exilio en París al Premio Josep Pla, que obtuvo en su edición de 1970 y fue publicado por Destino al año siguiente.

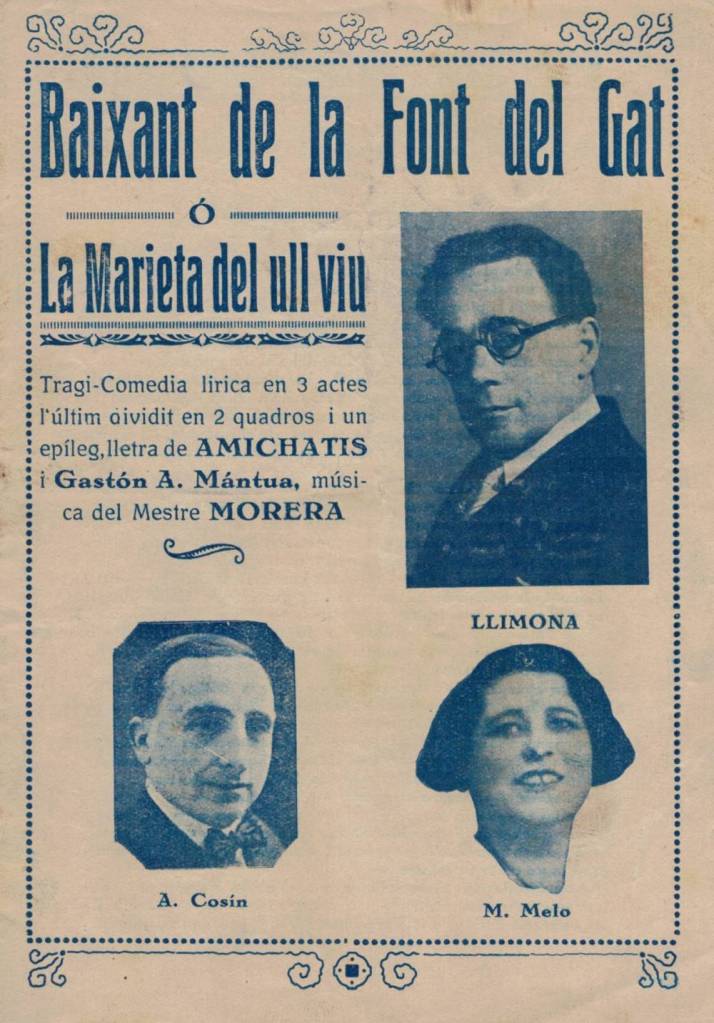

El título de la novela, Una noia i un soldat, alude a una canción catalana muy popular de origen no del todo claro titulada «Baixant de la Font del Gat» que bien vale un párrafo. En 1910 el pionero Ricard Baños (1882-1939) ya había empleado esa canción para titular una de sus pioneras producciones cinematográficas (una comedia popular muda); en La Vanguardia correspondiente al 17 de noviembre de 1920 se anunciaba que la cupletista Pilar Alonso (1897-1980) cantaría en El Dorado un tema cuyo título es idéntico a la protagonista de la canción, «La Marieta de l’ull viu», con música de Càndida Pérez (1893-1989) y letra de Faust Casals i Bové (1880-1947), y dos años después se estrenaría el exitosísimo sainete Baixant de la Font del Gat o la Marieta de l’ull viu, que firmaban al alimón Amichatis (Josep Amich i Bert, 1888-1965), exiliado durante la guerra civil en Chile, y Gastó A. Màntua (Gastó Alonso i Manaut, 1878-1947), a partir de la que luego escribiría una zarzuela con música de Enric Morera (1865-1942) estrenada en el Tívoli en enero de 1926. De ese mismo año es la sardana homónima firmada por Morera y Antoni Vives, y del siguiente una adaptación cinematográfica de Amichatis protagonizada por Marina Torres (1901-1967) y en la que intervenían Jaime Devesa (1894-1963), Enric Guitart (1909-1999), Alejandro Nolla (1881-1944) y Josep Santpere (1875-1939), entre otros.

Valga el título de la novela como indicativo del arraigo de Teresa Pàmies en la cultura popular catalana, que a primera vista quizá contrasta con el hecho de que buena parte de su obra previa estuviera escrita originalmente en castellano. La música popular tiene un papel importante en Una noia i un soldat, y Bacardí menciona y cita en el prólogo a su edición un pasaje en el que un grupo de cantantes y su auditorio se emocionan en comunión con el «Cant de la Senyera», pero además en otro pasaje la protagonista rememora su actividad como cantante aficionada y escribe (traduzco del catalán): «Cantábamos canciones nuestras, de nuestra tierra, en cuerpo y alma. Canto colectivo y personal a la vez, íntimo, entrañable. No éramos conscientes de ese sentimiento, y, ya mayores, no podemos dilucidarlo. Estas cosas se viven. Se tienen. Se recuerdan.»

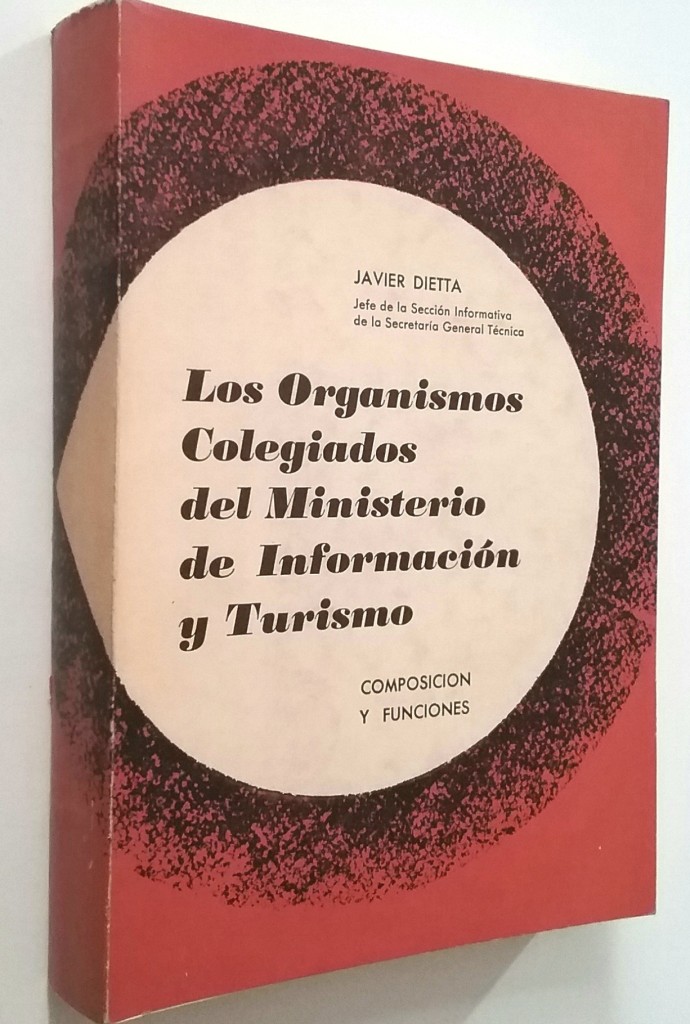

Este tipo de evocaciones, al margen de la visión marxista que empapa toda la novela, son algunas de las muchas que despertaron el rechazo de la versión que a finales de abril de 1972 la editorial Destino presentó a censura. Bacardí ha contado que uno de los lectores que más a menudo se ocupó de la obra de Pàmies fue el censor jurista Francisco Fernández-Jardón (1900-¿?), que desarrolló tan repugnante actividad entre 1965 y 1972, y que durante la guerra civil había sido teniente provisional del Estado Mayor. En una conferencia pronunciada en agosto de 1937 Fernández-Jardón dejó buenas muestras de su exacerbado nacionalismo radical al expresar su propósito:

de contribuir a exaltar ante vosotros la necesidad de conocer la esencia íntima de nuestra españolidad más gloriosa, sobre todo en la nueva vida que con el triunfo nos espera, para que reanudemos nuestra tradición científica, buscando siempre un sentir, un pensar y un querer puramente español, que no en vano hemos visto a donde nos conducía nuestra creciente desespañolización.

No es de extrañar que censura denegara la autorización de publicar Una noia i un soldat, pero es que además Pàmies tuvo muy mala suerte con el lector que le tocó, al margen de lo sorprendente que pueda resultar que juzgara los libros escritos en catalán un jurista nacido en la capital de Asturias y que no consta que en ningún momento residiera en Cataluña; el de Pàmies no fue un caso aislado, pues Fernández-Jardón firmó también informes de obras presentadas para su traducción al catalán (quizá leyéndolas en sus versiones originales) y, como ha subrayado Mireia Sopena, la suya se contaba entre las voces más autorizadas de entre los lectores de los que disponía censura en los años finales de la década de 1960 y los iniciales de la década siguiente.

El interés de Una noia i un soldat ‒por la combinación de voces narrativas, la alternancia de tiempos narrativos, la solidez de los personajes, el mesurado empleo del monólogo interior, la diversidad de registros lingüísticos‒ es incuestionable, y no desmerece al lado de las mejores que se publicaron en catalán en esos años, pero el valor documental (situada durante la guerra civil) y el peculiar modo en que refleja la nostalgia por un país y un tiempo perdido hacen de ella una novela estremecedora. Si a ello se añade el valor representativo que tiene como ejemplo del trabajo que queda por hacer para acabar con la censura franquista…, pues sí, vale la pena leerla y lleva de nuevo a pensar en lo mucho que queda por hacer en la batalla contra la censura franquista.

Fuentes:

Marta Aliguer, «Una nova Teresa Pàmies, mig segle després», Núvol, 12 de desembre de 2023.

Montserrat Bacardí, «La novel·la de la guerra de Teresa Pàmies», prólogo a Teresa Pàmies, Una dona i un soldat (novel·la de la guerra civil), Barcelona, Adesiara, 2023, pp. 7-55.

Francesc Bombí-Vilaseca, «Adesiara publica una novela inédita de Teresa Pàmies, la primera que escribió», La Vanguardia, 12 de diciembre de 2023.

Lluís Llort, «La censura “salva” una novel·la de Teresa Pámies», El Punt Avui, 17 de diciembre de 2023.

Àlex Milian, «El mecanoscrit inèdit de la primera Teresa Pàmies», El Temps, 5 de febrero de 2024.

Toni Puntí, «Es publica Una noia i un soldat, la novel·la prohibida de Teresa Pàmies», 3cat, 12 de diciembre de 2023.

Oriol Rodríguez, «Publiquen la novel·la inèdita de Teresa Pàmies, Una noia i un soldat, censurada als 70», El Nacional, 12 de desembre de 2023.

Mireia Sopena, «“Con vigilante espíritu crítico”. Els censors en les traduccions assagístiques d’Edicions 62». Quaderns: revista de traducció, 2013, Núm. 20, pp. 147-161.