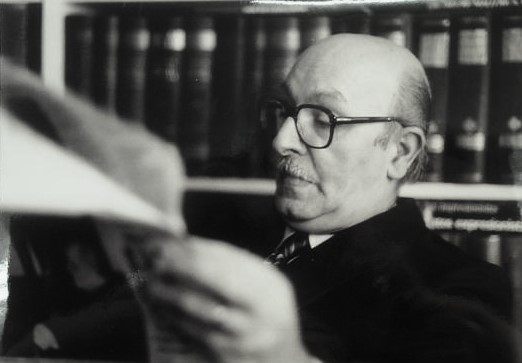

En Por orden alfabético, el editor de Anagrama, Jorge Herralde, recoge un texto leído en el acto de homenaje al profesor Antonio Vilanova (1923-2008) celebrado en la Universitat de Barcelona en febrero de 2002 en el que cuenta cómo llegó a sus manos Nueva lectura de «La Regenta», que había publicado el año anterior en la colección Argumentos. El eminente profesor de esa universidad, crítico y editor no tenía ninguna duda de que el destino lógico de este texto ‒que remataba la campaña en la que se había embarcado de recuperación de lectores para Leopoldo Alas (1852-1901)‒ sería la colección que él mismo dirigía para la editorial Lumen, pero a la muerte de Magín Tusquets su hija Esther Tusquets (1936-2012), decidió vender la editorial a la multinacional alemana Bertelsmann, que no tardó en segar la trayectoria de una colección que en el mismo texto Herralde describe como «militantemente minoritaria pero perfectamente asumible por la Lumen de Esther. Una de esas colecciones que, al parecer, sólo son posibles en editoriales independientes vocacionales, digan lo que digan determinados ejecutivos de los grandes grupos».

Lo cierto es que el texto de presentación de esta colección de Lumen, Palabra Crítica, que aparecía en las solapas de los ejemplares en ningún caso podía augurar unas ventas excesivamente cuantiosas, ni por los temas que proyectaba abordar ni por el tipo de lector al que se dirigía, que a lo sumo conformaban un nicho bastante limitado:

Básicamente destinada a la publicación de libros de crítica y ensayo de los grandes maestros del género, y de obras fundamentales, españolas y extranjeras, de teoría literaria y estética, la nueva colección Palabra Crítica, además de este primordial objetivo, prestará especial atención a otras dos áreas concretas y específicas. De un lado, a la recopilación de volúmenes misceláneos sobre la recepción crítica de que han sido objeto las grandes obras de la literatura de los siglos XIX y XX en el momento de su aparición y en tiempos posteriores. De otro, a la publicación de grandes panoramas y antologías históricas sobre géneros, movimientos y escuelas literarias, que sean de especial utilidad para el lector culto, y a la vez instrumento de trabajo, de consulta obligada, para el estudiante universitario.

En 1987 aparecían los cuatro primeros títulos, que eran ya indicativos de la fidelidad a este planteamiento: «La Regenta» de Clarín y la crítica de su tiempo, de María José Tintoré; España contemporánea, de Rubén Darío (1867-1916); Ensayos sobre «El nombre de la rosa», editado por el alumno de Umberto Eco (1932-2016) y escritor todo terreno Renato Giovannoli, y la recopilación de críticas literarias de Clarín Mezclilla, prologada por el propio Vilanova (que prologaba también los dos primeros títulos de la colección). Contrastando este estreno con las intenciones programáticas ya citadas (acaso redactadas con la programación para 1987 ya cerrada), el libro de Tintoré puede entrar en la categoría de volumen «sobre la recepción crítica de que han sido objeto las grandes obras de la literatura de los siglos XIX y XX» y los de Rubén Darío y Clarín pueden interpretarse como libros «de crítica y ensayo de los grandes maestros del género», pero tal vez el de Giovannoli respondiera más a la voluntad de asegurar una atención por parte de la prensa y de los lectores, muy consecuente además con el hecho de ser Lumen la editora en España de El nombre de la rosa (en traducción de Ricardo Pochtar), o bien que el editor consideraba la novela de Eco como una de las grandes obras de su tiempo.

Los siguientes títulos parecían confirmar que la colección era una plataforma que tenía como uno de sus objetivos prioritarios la resituación de Clarín en el canon literario español (que había recibido un cierto y relativo impulso con la conmemoración en 1985 del centenario de la publicación de La Regenta): los dos volúmenes de Ivan Lissorgues, Clarín político (prologados ambos por Gonzalo Sobejano) en 1989 y Nueva Campaña, de Clarín y con prólogo de Vilanova, el año siguiente.

También de esos primeros años de la colección Palabra Crítica, concretamente de 1989, es una revisión y puesta al día de Erasmo y Cervantes, que en el ya lejano 1949 Antonio Vilanova había publicado en la delegación en Barcelona del Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1949.

La teoría literaria entró en la colección con la primera edición en español del entonces ya fallecido Paul de Man (1919-1983), sus Alegorías de la lectura. Lenguaje figurado en Rousseau, Nietzsche, Rilke y Proust (1990), publicado originalmente diez años antes en las Yale University Press. Justo el año anterior a este estreno de De Man en español había aparecido el explosivo artículo de Denis Donoghue, «The strange case of Paul de Man», en el que poco menos que se demostraba la bigamia del autor y, además, a partir sobre todo de las investigaciones de Ortwin de Graeft, se revelaban las actividades colaboracionistas con el nazismo del teórico deconstruccionista y se sacaba a la luz la existencia de casi doscientos artículos antisemitas escritos por De Man en Bélgica durante la ocupación (en Le Soir y en Het Vlaamsche Land); y a ello hay aún que añadir que, además de dirigir el departamento de libros en francés de la distribuidora Agence Dechenne, Paul de Mann había sido lector para las Éditions de la Toison d’Or, propiedad de la pronazi Lucienne Didier y dirigida por su marido Édouard; que De Man había falsificado su currículum para obtener su primer puesto como profesor en Estados Unidos aún tardaría unos años en saberse. Sin duda, todas estas revelaciones habían bastado para poner de actualidad al teórico de origen belga ‒por lo menos en ciertos sectores, editoriales y académicos, bien informados‒, pero no precisamente para bien.

Sin embargo, el autor estrella de la colección en el ámbito de la teoría literaria fue Gérard Genette (1930-2018), de quien se publicaron las traducciones de Carlos Manzano de Figuras III (1989), Ficción y dicción (1993) y La obra del arte (1997), si bien el segundo volumen de esta última, La relación estética, la tradujo Juan Vivanco. Como es bien sabido, los libros Genette también llegaron a España con retraso, pues Figures III se había publicado en francés en 1972, pero con los otros dos Antonio Vilanova conseguía que los lectores españoles pudieran recuperar el paso de la crítica literaria occidental (Fiction et diction es de 1991, L’Œuvre de l’art de 1994 y La Relation esthétique de 1997).

La literatura española más reciente aparecía por primera vez en la colección con su decimoctavo número, ya a finales de 1994 con Abriendo caminos. La literatura española desde 1975, un libro colectivo en el que diversos estudiosos predominantemente alemanes abordaban aspectos de las obras de José Martín Recuerda (1926-2007), Esther Tusquets, Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), José Luis Alonso de Santos (n. 1942), Cristina Fernández Cubas (n. 1945), Monserrat Roig (1946-1991), Carme Riera (n. 1948), Ana Rossetti (n. 1950) y Antonio Muñoz Molina (n. 1956), entre muchos otros, en un libro editado por el catedrático de la berlinesa Universidad de Humboldt Dieter Ingenschay y coordinado por quien fuera asistente de cátedra de Hans-Robert Jauss Hans-Jörg Neuschäfer.

Y a este siguieron inmediatamente, como números 19 y 20 y ambos en 1995, el libro de Antonio Vilanova, Novela y sociedad en la España de la posguerra, y el editado por Manuel Ángel Vázquez Medel, Luis Goytisolo: el espacio de la creación, que recogía los textos presentados en el I Simposio Internacional sobre Narrativa Hispánica Contemporánea firmados por autoridades en la materia del calibre y prestigio de Gonzalo Sobejano (1928-2019), Ignacio Soldevila (1929-2008), Marise Bertrad de Muñoz (1932-2019) y Robert C. Spires (1936-2013), entre otros.

Si bien mediados los años noventa la cadencia ya había pasado a ser de un par de títulos al año, no pudo ir mucho más allá esta colección diseñada gráficamente por Joaquín Monclús, de libros encuadernados en rústica con solapas y con un formato de 18,50 x 14 cm. La cerró otro título Genette ‒como podía haberlo cerrado alguno de o sobre Clarín‒, tras veintiséis números.

Anexo: Colección Palabra Crítica (Lumen)

1 María José Tintoré, La Regenta de Clarín y la crítica de su tiempo, con prólogo de Vilanova, 1987.

2 Rubén Darío, España contemporánea, prólogo de Antonio Vilanova, 1987.

3 Renato Giovannoli, Ensayos sobre «El nombre de la rosa», 1987.

4 Leopoldo Alas Clarín, Mezclilla, prólogo de Antonio Vilanova, 1987.

5 Ivan Lissorgues, Clarín político I, prólogo de Gonzalo Sobejano, 1989.

6 Ivan Lissorgues, Clarín político II, prólogo de Gonzalo Sobejano, 1989.

7 Leopoldo Alas Clarín, Nueva campaña, prólogo de Antonio Vilanova, 1990.

8 Antonio Vilanova, Erasmo y Cervantes, 1989 (edición de una versión previa en 1949 en la delegación en Barcelona del Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

9 Paul de Man, Alegorías de la lectura. Lenguaje figurado en Rousseau, Nietzsche, Rilke y Proust, 1990.

10 Gérard Genette, Figuras III, traducción de Carlos Manzano, 1989.

11 Juan López-Morillas, Krausismo, estética y literatura, 1990.

12 Nora Catelli, El espacio autobiográfico, 1991.

13 Leopoldo Alas Clarín, Ensayos y revistas, prólogo de Antonio Vilanova, 1991.

14 James Joyce, Escritos críticos, edición de Ellsworth Mason y Richard Ellman, traducción de Andrés Bosch, 1991.

15 Azorín, Artículos anarquistas, prólogo, selección y notas de Antonio Vilanova, 1992.

16 Gérard Genette, Ficción y dicción, traducción de Carlos Manzano, 1993.

17 Miguel de Unamuno, Artículos en «Las Noticias» de Barcelona (1899-1902), recopilación e introducción de Adolfo Sotelo Vázquez, 1993.

18 Dieter Ingenschay (editor literario) y Hans-Jörg Neuschäfer (coordinador), Abriendo caminos. La literatura española desde 1975, 1994.

19 Antonio Vilanova, Novela y sociedad en la España de la posguerra, 1995.

20 Manuel Ángel Vázquez Medel, ed., Luis Goytisolo: el espacio de la creación. I Simposio Internacional sobre Narativa Hispánica Contemporánea, 1995.

21 Rosa Cabré, José Yxart. Crítica dispersa, 1996.

22 Juan Valera, El arte de la novela, prólogo y selección de Adolfo Sotelo Vázquez, 1996.

23 Gérard Genette, La obra del arte, traducción de Carlos Manzano, 1997.

24, Anthony Percival, ed., Escritores ante el espejo. Estudio de la creatividad literaria,

25 Poesía española del 98 a la posguerra, edición de Antonio Vilanova, carta-prólogo de Juan Ramón Jiménez, 1998.

26 Gérard Genette, La obra del arte II. La relación estética, traducción de Juan Vivanco, 1997.

Fuentes:

Evelyn Barish, The Double Life of Paul de Man, Nueva York, Liveright, 2014.

Denis Donoghue, «The strange case of Paul de Man», New York Review of Books, 29 de junio de 1989.

Alba Guimerà Galiana, «Nota sobre Antonio Vilanova», Cuadernos Hispanoamericanos, 30 de abril de 2020.

Jorge Herralde, «Homenaje al maestro Antonio Vilanova en el Aula Magna», en Por orden alfabético. Escritores, editores, amigos, Barcelona, Anagrama (Biblioteca de la Memoria 22), 2006, pp. 317-320.

Max Hidalgo Nátcher, Los estudios literarios en Argentina y en España. Institucionalización e internacionalización. 1 Teoría en tránsito. Arqueología de la crítica y la teoría literaria españolas de 1966 a la posdictadura, Ciudad de Santa Fe, Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2022.

Adolfo Sotelo Vázquez, «10 anys sense Antonio Vilanova: Fons d’autògrafs de la biblioteca Vilanova», Bloc de Lletres de la Universitat de Barcelona, 5 de febrer de 2008.

Fernando Valls, «Antonio Vilanova, profesor, filólogo y crítico literario, ha muerto», La Nave de los Locos, 8 de febrero de 2008.