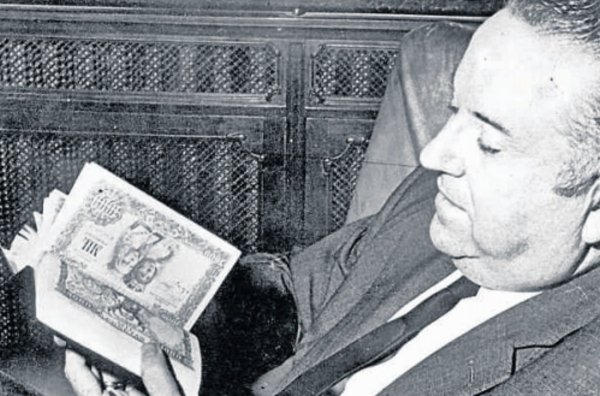

El profesor Javier Sánchez Zapatero inició el análisis de la interesante relación profesional entre el escritor valenciano exiliado en México Max Aub (1903-1972) y la agente literaria barcelonesa Carmen Balcells (1930-2015), si bien su interés se circunscribía al estudio del epistolario, que, tras recomendaciones de Carlos Barral (1928-1989), Alastair Reed (1926-2014) y Jaime Salinas (1925-2011), se inicia con una carta de Aub del 13 de octubre de 1964. Por aquel entonces Aub, pese a la magnitud y copiosidad de su obra dramática, poética y narrativa, solo había podido publicar en España, al margen de fragmentos y cuentos en revistas, en la colección hispano-argentina El Puente de Guillermo de Torre (1900-1971), El zopilote y otros cuentos mexicanos (1964) y, tras frustrar la censura la publicación de la novela La calle de Valverde, acababa de firmar con Gredos el contrato para la edición en la colección Antología Hispánica de Mis páginas mejores (1966). Su intención al contactar con Balcells era, pues, evidente.

Los tratos epistolares fueron relativamente ágiles, pues pese a la casi imposibilidad material de que en la agencia se hubiera leído la totalidad de la obra publicada hasta entonces por Aub ‒y mucho menos la escrita‒, seguramente bastaría su prestigio entre escritores y editores y las traducciones de las que había sido objeto algunas de sus obras (Jusep Torres Campalans sobre todo: en Gallimard, Mondadori y Doubleday) para que en diciembre de ese mismo año ya se formalizara el contrato. Escribe Sánchez Zapatero que «pronto quedó establecida entre los dos una corriente de simpatía y afecto que trascendió la relación de trabajo».

En la biografía que dedicó a la superagente, Carmen Riera recoge el primer encuentro entre Balcells y Aub en México en 1965 y alguna de las motivaciones personales del interés de la primera por contar con Aub en su catálogo:

Allí conoció, además de a García Márquez, a Max Aub, a quien representaba desde 1961 [sic] El escritor exiliado era uno de los grandes autores que habían tenido que tomar el camino de la diáspora y a Carmen le impresionaba mucho el drama de los exiliados.

Ni la relación profesional ni la personal, pese al buen entendimiento, fueron una balsa de aceite, y como mínimo se vio sometida a baches y evolucionó, en parte debido a que Aub no perdió el hábito de intentar, por su cuenta y riesgo, colocar algunas de sus obras a editores amigos e incluso acordar la traducción de algunas de ellas y cerrar los contratos sin informar siquiera a la agencia. Sánchez Zapatero recoge como ejemplos los casos del envío de la novela Las buenas intenciones a la editorial Ciencia Nueva mientras la agencia estaba negociando su publicación en Delos-Aymà, el compromiso duplicado de publicación de La calle de Valverde (Aub con Seix Barral y Balcells con Alianza), el acuerdo con la Editorial Andorra para Campo del Moro y la traducción de esta misma novela al polaco.

Autor y agente volvieron a coincidir durante el primer viaje de Aub a España, en 1969, y Riera resume el programa de su visita en los siguientes términos:

Cuando Aub regresó a España, en septiembre de 1969, ella se encargó de acogerlo, llevarlo a su apartamento de Cadaqués, presentarle además de los vips catalanes asiduos del lugar, Tusquets, [Oriol] Bohigas, [Rosa] Regás, etcétera, a Inge Feltrinelli y dar una fiesta en su honor en el hotel Balmoral; también le concertó entrevistas con los periodistas de todos los diarios catalanes: La Vanguardia, El Noticiero Universal, El Correo Catalán, pasando por Tele/Exprés, además de la revista Destino.

En La gallina ciega, subtitulada «Diario español» y publicada en diciembre de 1971 por Joaquín Mortiz (1917-1999), Aub hace un retrato profesional espléndido, de una fuerza y fidelidad kinética apabullante, de su agente literaria en plena actividad:

Anda, va, viene, corre, sube, baja, pone el coche en marcha, insulta al chófer vecino, impugna, niega, reniega, ataca, discute, arguye, redarguye, se opone, propone, rechaza, piensa, organiza, siempre tiene qué decir, apenca, adelanta, clama al cielo, pone en el disparadero, reclama, pierde, encuentra, come, bebe, tercia, paga el pato y la cuenta. Se enfada, se alegra, o, al revés, según el día o la hora, logra su utilidad y sus ventajas y las de los demás, con impulso, vehemencia, lamentaciones, interrupciones, telefonazos a diestro y siniestro.

–¿Dónde puse mi cartera?

–¿Dónde puse mis llaves?

–Tenemos que estar a las seis…

–Tenemos que estar a las siete…

–Apunta: a las ocho, firma con Carlos. A las ocho y media, desayuno con los franceses: no te olvides del contrato ni de añadir la cláusula que quiere Jorge y que me parece necesaria; a las diez aquí: tú me tienes preparada la firma y las cartas para Doubleday y Gallimard y ponle otra a Piper diciéndole que no. A las once y media viene por mí Oliver para ver a Fontanals, en Gracia, a ver si nos arreglamos con Esther. Como con los de la Guggenheim para ver si acabo de arrancarles lo necesario para la beca de Gonzalo. A las cuatro y media tengo que pasar por Tiempo para revisar el artículo de Pons, no se le vaya a ir la mano como hace quince días. A las cinco y media, no tengo más remedio de ver a quien tú sabes. Nos encontraremos a las siete, a ver qué hubo por aquí por la tarde y tenme listo lo que haya que firmar. Ceno con Ana María, en Sitges, tiene que contarme todos sus asuntos y tenemos que discutir el arreglo con Alianza… Así que…

El faro de los lectores aubianos Ignacio Soldevila (1929-2008) sitúa este pasaje, junto con el dedicado a la actriz Nuria Espert, entre los nos muestran al «Aub novelista, creador de personajes vivos y parlantes, o retratista vivaz, de animado dibujo» y que «no desmerecen en nada de los de sus personajes de fábula más logrados».

Es evidente que existía una tensión entre el anhelo ansioso de hacer llegar su obra a los lectores que tenía en mente cuando la escribió (sobre todo en el caso de la serie novelesca El laberinto mágico) y la negativa intransigente de Balcells a que eso supusiera la aceptación de unas condiciones que pudieran perjudicarle tanto a él como a la difusión de su obra. Un ejemplo muy notorio de ello se dio en el caso de la obra dramática, de la que la revista Primer Acto, y en particular su director José Monleón (1927-2016), se convirtieron en entusiastas valedores (en 1971 publicaría en Taurus El teatro de Max Aub). Ya antes del primer contacto entre Aub y Balcells esta espléndida revista había publicado en su número 52 (mayo de 1964) la que probablemente sea la obra dramática más ambiciosa del autor, San Juan, cuya primera edición había aparecido en la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica en 1943 con un prólogo del prestigioso crítico Enrique Díez-Canedo (1879-1944). Si bien la edición de Pimer Acto era oportuna y necesaria, y se acompaña de un ramillete de textos de José Ramón Marra-López, José María de Quinto (1925-2005), Alfonso Sastre (1926-2021) y el propio Aub y la antecede además el mencionado prólogo de Díez-Canedo, lo cierto es que la edición del texto, acompañada de fotografías de diversos estrenos aubianos, es lamentablemente muy defectuosa. En una carta abierta a Max Aub fechada el 18 de junio de 1998, Monleón contó cómo el texto le llegó a las manos: «Veía a José María de Quinto, recién llegado de México, trayéndonos a un Consejo de Redacción de Primer Acto ‒primavera de 1964, en una cafetería de la Glorieta de Bilbao‒ el texto de San Juan junto a una reivindicación apasionada de tu personalidad y tu teatro».

Acerca de la negociación de Crimen y Comedia que no acaba, que se publicarían en el número 130 (de marzo de 1971), Sánchez Zapatero recoge unas palabras muy ilustrativas de Balcells: «Comprendo las dificultades que atraviesa Primer Acto y la ilusión que les hace publicarte. Lo que no comprendo es que ofrezcan sumas ridículas para ti» (Balcells consideraba que cinco mil pesetas era un mínimo exigible por un texto de Aub). Aun así, en el número 144 (de mayo de 1972) se publicaría otra obra de Aub (La vida conyugal).

Las relaciones entre autor y agente tuvieron claroscuros, altibajos o cuanto menos evolucionaron y afectaron de algún modo a su relación personal, como pone de manifiesto, por ejemplo, una lacónica anotación del diario de Aub fechada el 6 de junio de 1972: «Barcelona ‒Carmen y Luis [Palomares]‒. Grandes alharacas, pero falta cordialidad».

Teniendo en cuenta que en el archivo Max Aub se conservan tanto la totalidad de las cartas de Balcells al escritor y viceversa (209 cartas en total), así como contratos y liquidaciones, y que el archivo Carmen Balcells (en el Archivo General de la Administración) es de suponer que contenga información jugosa sobre las gestiones para encontrarle editor en España, sorprende que aún nadie se haya enfrascado en una investigación a fondo de esa relación entre dos titanes del campo literario español.

Fuentes:

Max Aub, La gallina ciega. Diario español, edición de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1995.

Max Aub, Diarios (1939-1972), edición de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1998.

José Monelón, «Carta abierta a Max Aub después de ver juntos una representación del San Juan en el teatro María Guerrero», Primer Acto, núm. 274 (mayo-julio de 1998), pp.11-15.

Carme Riera, Carmen Balcells, traficante de palabras, Barcelona, Destino, 2022.

Javier Sánchez Zapatero, «Lo que importa es España: proyectos para la recuperación editorial en el epistolario entre Max Aub y Carmen Balcells (1964-1972)», El Correo de Euclides, núm. 6 (2011) pp. 33-48.

Ignacio Soldevila, El compromiso de la imaginación. Vida y obra de Max Aub, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003.

Pedro Tejada Tello, «Humor, amistad y proceso creativo en el epistolario entre Max Aub y algunos de sus editores españoles», El Correo de Euclides, núm. 12 (2017), pp. 145-150.