La editorial canadiense Black Rose Books ‒nada que ver con la texana Black Rose Writing y mucho menos con Dark Rose Books‒ nació en parte como fruto de la impaciencia, pero aun así ha superado el medio de siglo de vida.

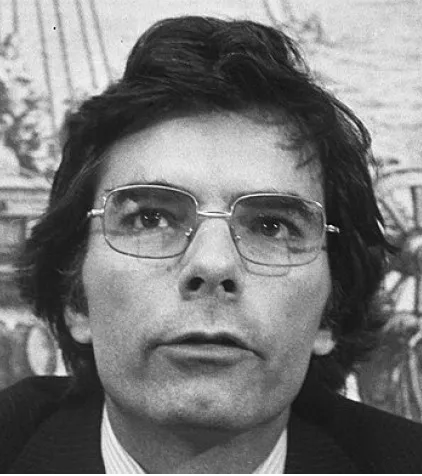

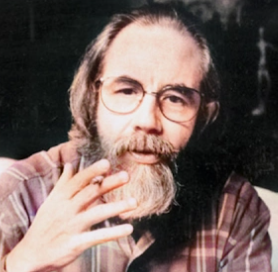

Según contó Dimitrios Roussopoulos en una entrevista con Su J Sokol, a finales de la década de 1960, cuando ya había puesto en pie la revista Our Generation Against Nuclear War (cuyo texto inicial firmaba el filósofo Bertrand Russell) recibió en encargo de una editorial de escribir un libro acerca de la Nueva Izquierda por entonces en pleno auge, pero una vez concluida la tarea el proceso editorial se demoró, de modo que al final buscó el modo de publicarlo por su cuenta con un grupo de amigos, y así es como nació la editorial sin ánimo de lucro, a la que puso nombre otro de los personajes importantes en esta historia, el destacado pensador y ecologista radical estadounidense Murray Bookchin (1921-2006), reconocido padre del comunalismo (así como activista del apoyo al pueblo español durante la guerra civil, lo que en 1977 le llevaría a escribir el clásico en la materia Los anarquistas españoles. Los años heroicos, 1868-1936).

Así fue, pues, como en 1970 apareció The New Left in Canada, un librito de apenas 160 páginas, ilustrado con algunas fotografías en blanco y negro, del que sorprendentemente vendieron en muy poco tiempo más de seis mil copias sólo en Canadá.

El urbanismo, la ecología, los medios de comunicación y la política en un sentido amplio se convirtieron en poco tiempo en los ejes temáticos que fueron perfilando la identidad de la editorial, en la que junto a Roussopoulos tuvieron en los primeros tiempos papeles destacados el activista y abogado Nick Ternette, el politólogo y economista Philip Resnick y la politóloga y economista Adèle Lauzon, entre otros.

Ya desde el primer momento, títulos como Lies the Media Tell Us (1970), de James Winter; Prehistory & History. Ethnicity, Class and Political Economy (1970), de David Tandy; Bakunin, the Filosophy of Freedom (1970), de Brian Morris; Radical Mass Media Critisicm. A Cultural Genealogy (1970), de David Berry o Mind Abuse: Media Violence in an Information Age (1970), de Rose A. Dyson, dejaban claro desde qué posicionamientos políticos y por qué cauces discurriría la trayectoria de la editorial.

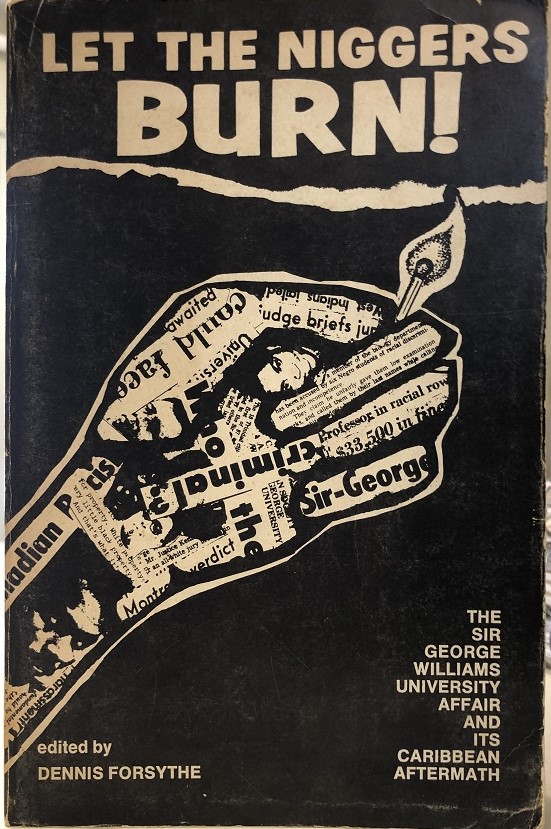

Sin embargo, quizás el primer gran impacto llegó con Let the Niggers Burn (1971), editado por Dennis Forsythe, donde se abordaba el conocido como «caso de la Universidad Sir George Williams» (o «incidente del laboratorio de informática de la Sir George Williams») en el que una protesta y ocupación de la universidad por motivos de discriminación hacia seis estudiantes antillanos desembocó en febrero de 1969 en combates contra la policía, el incendio de aulas ‒supuestamente por la policía‒ y la detención de casi un centenar de estudiantes, entre los que se encontraban Roosie Douglas (1941-2000), que más tarde sería primer ministro de la República Dominicana, y Anne Cools, que luego sería la primera senadora negra de Canadá (con una posición cada vez más conservadora, que la llevó del Partido Liberal al Partido Conservador). El título hacía referencia a los gritos de que fueron objecto los estudiantes cuando, para evitar el fuego, salieron y fueron inmediatamente detenidos.

A finales de esa misma época se publica el primer libro de uno de las colaboradores habituales de Our Generation y autor emblemático de Black Rose: Post-Scarcity Anarchism (1977), de Murray Bookchin, que en 1971 había aparecido en San Francisco en Rampast Press y el año siguiente publicaría en traducción al español de Rolando Hanglin la barcelonesa Editorial Kairós (El anarquismo en la sociedad de consumo). A este seguiría una retahíla de títulos ya a partir de la década de 1980: Remaking Society (1980), Philosophy of Social Ecology (1980), Re-Enchanting Humanity: A Defense of the Human Spirit against Antihumanism, Mysticism and Primitivism (1984),Toward an Ecological Society (1989), The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism (1990), Urbanization without Cities: The Rise and Decline of Citizenship (1992)…

También en el filo los ochenta empiezan a publicar obras del lingüista y filósofo Noam Chomsky, empezando por los dos volúmenes coescritos con el economista Edward S. Herman (1927-2017) Political Economy of Human Rights (1979) y prosiguiendo con Radical Priorities (1981) y The Fateful Triangle: Israel, The United States and the palestinians (1984). La década acaba con la entrada en tromba en el catálogo de Black Rose de la obra del polígrafo, crítico literario y filósofo canadiense George Woodcock (1912-1995), a quien se le publica en 1989 su Proudhon, y al que siguieron las biografías y estudios Aphra Behn: The English Sappho (1989), William Godwin (1989), Oscar Wilde, the double image (1989) y el grueso de su trabajo sobre la vida y la obra del geógrafo y pensador ruso Piotr Kropotkin (1842-1921).

A la vista del deslumbrante catálogo de literatura de no ficción anarquista que conforma el catálogo de Black Rose y el lugar preeminente que en el ocupa Bookchin, es doblemente lamentable el encontronazo de los herederos del escritor con la editorial a raíz de la preparación del libro de homenaje editado por Yavor Tarinski Enlightenment and Ecology. The Legacy of Murray Bookchin in the 21th Century (2021)

Durante el serano de 2019, Debbie Bookchin encabezaba con su firma una extensa carta ‒que puede leerse aquí‒ a la que sumaron su nombre muy buena parte de los filósofos, escritores y ensayistas más directamente influidos por Bookchin para reclamar el eternamente pospuesto pago de las regalías por el grueso puñado de libros que éste había aportado al catálogo de Black Rose, en cuya página web se le mencionaba además como uno de los puntales de la editorial (junto con Chomsky y George Woodcock), e incluso incluía un fragmento de una carta del filósofo a Roussopoulos fechada el 19 de noviembre de 1999, y que quedó sin respuesta, que es suficientemente elocuente como para tener que añadir nada más:

Escribo esta nota para recordarles que no he recibido de Black Rose ninguna declaración de regalías por la venta de mis libros durante al menos un año y medio. Estoy enfermo, sin dinero y, a mis setenta y nueve años, soy viejo y necesito urgentemente todo el dinero que pueda conseguir. ¿Podría enviarme lo que me corresponde y un informe sobre el estado de mis libros?

Fuentes:

Open Letter Re: Dimitri Roussopoulos, royalties and Black Roose Books’ plan to publish a Murray Bookchin “Festschrift”.

Web de Black Rose Books.

Ian McGillis, «Montreal’s Expozine and Black Rose Books swim against the modern tine», The Montreal Gazette, 11 de noviembre de 2016.

Su J Sokol, «Fifty Years of Radical Grassroots Publishing», Montreal Review of Books, 13 de junio de 2019.