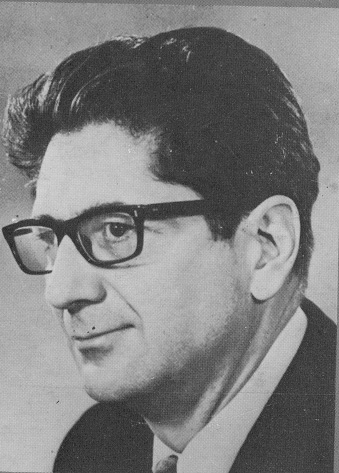

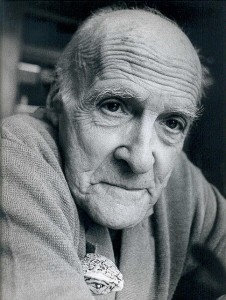

La obra literaria de Ramón J. Sender (1901-1982) ha tenido la inmensa suerte de ser analizada, estudiada y evaluada por una pléyade de grandes filólogos, historiadores de la literatura y críticos: Francisco Carrasquer (1915-2012), Jesús Vived Mayral (1932-2018), Donatella Pini, José Carlos Mainer, Marcelino C. Peñuelas, etc., lo que podría llevar a pensar que ya poco nuevo queda por decir acerca de las vicisitudes de sus libros. Con El triángulo editorial de «Crónica del alba», Olga Pueyo Dolader no sólo desmiente esa arriesgada suposición sino que, situándolo con precisión en su contexto político y editorial, convierte al autor aragonés en ejemplo para explicar la evolución de la censura de libros en España durante la dictadura franquista, sus métodos y objetivos y el efecto, dispar, que tuvo ‒y sigue teniendo‒ en la recepción de la literatura de los exiliados republicanos y en el canon de la literatura española del siglo XX.

Ya en 2020 Pueyo Dolader había llamado la atención sobre el valor y la importancia del rico epistolario del editor barcelonés Jaume Aymà i Mayol (1911-1989) conservado en el Arxiu Nacional de Catalunya en un artículo en la revista Sansueña, y de nuevo aquí constituye una de las principales fuentes de información para reconstruir el proceso de contratación y edición de Crónica del alba y algunas novelas posteriores, así como las delirantes gestiones que el intrépido y benemérito editor se vio en la necesidad de establecer con la censura. Gracias a este epistolario ‒que sería muy útil que algún editor valiente se atreviera a publicar‒ conocemos, por ejemplo, el proceso mediante el cual, con el texto ya compuesto, el editor se ocupó de introducir las enmiendas y correcciones y hacer las supresiones que le pedía el Ministerio de Información de modo tal que no se produjeran recorridos en el texto que obligaran a componerlo de nuevo (con el consiguiente costo y retraso), o que en la siguiente edición, gestionada también por el propio Aymà en la editorial Andorra, esas enmiendas se debieron ya a la mano del propio Sender. ¿Minucias filológicas de variantes textuales para solaz y entretenimiento de especialistas? Depende de cómo se mire, porque en muchos casos se trataba de párrafos enteros y porque, por acumulación ‒como puede comprobarse en el apéndice que incluye este libro‒ llegan a alterar en cierta medida el impacto del conjunto.

Otro de los puntales sobre los que se sustenta este apasionante recorrido es el archivo personal de Joaquín Maurín (1896-1973) y el magnífico epistolario que mantuvo con Sender y que en su día preparó y editó Francisco Caudet. A través de este material se traza una imagen precisa de las circunstancias en las que debían desenvolverse los escritores del exilio republicano de 1939, con acceso difícil a las editoriales asentadas en sus países de acogida, que además estaban inmersas en sus propios procesos evolutivos, con la alternativa de publicar en empresas a las que se impedía distribuir sus libros en España o de autopublicarse sin ninguna esperanza de una difusión mínimamente decente. En otras palabras, sirve a la autora para cartografiar el mapa del campo editorial anómalo en el que durante muchos años se vieron obligados a jugar este amplio conjunto de escritores valiosos.

Además de redondear y precisar la imagen que hasta ahora teníamos de Maurín como agente literario oficioso de Sender, por fin queda más precisamente establecidas las circunstancias y los canales mediante los que, ya en septiembre de 1953 y gracias a la iniciativa de Víctor Alba (Pere Pagès i Elies, 1916-2003), Maurín propició que Sender intentara que la editorial de José Janés (1913-1959) le publicara algún libro en España y cómo este se topó con un tipo de censura insalvable pese a informes favorables de los lectores censores: Sender era impublicable no porque su obra defendiera unas determinadas ideas o mostrara una determinada imagen de España, sino simplemente por ser quién era; y la decisión la tomaba la Dirección General de Información. Aun así, es pertinente constatar que, como bien podría hacer cualquier defensor del franquismo, que en 1946 el editor Javier Morata había obtenido autorización para importar ejemplares de un libro suyo, pero conviene no olvidar que se trataba de tan solo diez ejemplares, lo que es tanto como decir apenas nada. También del Archivo General de la Administración, lógicamente, se ha servido con profusión la autora para dilucidar los procesos a los que fueron sometidas las peticiones de diversos editores para dar a conocer la obra de Sender a sus lectores naturales. Asimismo, le permiten establecer y documentar cómo la evolución política del franquismo fue evolucionando no en una estrategia de apertura hacia la obra del exilio republicano, sino más bien como un modo de instrumentalizar determinados textos para limpiar un poco sus manos manchadas de sangre inocente.

También son del máximo interés las páginas dedicadas a la recepción que tuvo a lo largo del franquismo y la posición que ocupó en el canon forjado por los estudiosos de la literatura española, algunos de los cuales demostraron ser incapaces de separar la antipatía personal o la discrepancia política del juicio estético, mientras que otros se enfrentaban a enormes dificultades, cuando no a la imposibilidad, de acceder a la obra completa de los autores a los que pretendían evaluar ( y eso vale para Sender, pero también para Manuel Andújar, Francisco Ayala, Max Aub y una extensísima nómina de escritores de primer orden). Sirva como mínimo de ejemplo de cómo y hasta qué punto varias generaciones de españoles recibieron y en muchos casos asumieron una escala de valores literarios maleados en origen, y sobre todo de advertencia del enorme trabajo que aún queda pendiente de hacer para revertir y actualizar esa situación, pese a la labor ya llevada a cabo, entre otros, por los insignes filólogos mencionados en el párrafo inicial.

Como escribe con irrebatible acierto Fernando Larraz en el prólogo, este libro es «una aportación fundamental a la reconstrucción de nuestra historia cultural del siglo pasado que trasciende el mero estudio de caso», porque, si bien sitúa la historia editorial de Crónica del alba en primer plano, el fondo sobre el que se desarrolla esa historia queda perfectamente perfilado y delineado, y saca a la luz toda una serie de aspectos que pueden servirnos para comprender mejor otros muchos casos de «recuperación» de la obra literaria ‒pero también pictórica o cinematográfica, por ejemplo‒ de los exiliados republicanos de 1939 durante el franquismo. En este sentido, quizás el título elegido podría llevar a engaño, porque el texto de Pueyo Dolader va mucho más allá de lo anunciado. Decir que El triángulo editorial de «Crónica del alba» es una pequeña joya sólo es cierto si nos limitamos a contar el número de páginas del volumen; no tiene nada de pequeña pero sí es una joya.

Como no podía ser de otro modo, Andújar era muy consciente de que Barcelona se había convertido en una plataforma que daba patente de calidad –aun cuando en algunos casos efímera– a un buen número de escritores radicados o cuyo origen estaba en Hispanoamérica, y entre los colombianos, junto al caso de Gabriel García Márquez (1927-2014), destacaba el de Eduardo Caballero Calderón (1910-1993) ganador del Premio Nadal con El buen salvaje (1966). También demuestra Andújar un muy buen conocimiento de las corrientes y tendencias editoriales al informar a Airó de que se marca como principales objetivos la colección El Puente, que desde Buenos Aires dirige el también exiliado Guillermo de Torre para Edhasa, la editorial Andorra (que venía dedicando amplio espacio a la literatura del exilio) y Helios (donde el propio Andújar publicaría en 1971 el libro de relatos Los lugares vacíos).

Como no podía ser de otro modo, Andújar era muy consciente de que Barcelona se había convertido en una plataforma que daba patente de calidad –aun cuando en algunos casos efímera– a un buen número de escritores radicados o cuyo origen estaba en Hispanoamérica, y entre los colombianos, junto al caso de Gabriel García Márquez (1927-2014), destacaba el de Eduardo Caballero Calderón (1910-1993) ganador del Premio Nadal con El buen salvaje (1966). También demuestra Andújar un muy buen conocimiento de las corrientes y tendencias editoriales al informar a Airó de que se marca como principales objetivos la colección El Puente, que desde Buenos Aires dirige el también exiliado Guillermo de Torre para Edhasa, la editorial Andorra (que venía dedicando amplio espacio a la literatura del exilio) y Helios (donde el propio Andújar publicaría en 1971 el libro de relatos Los lugares vacíos).

Según palabras del alma máter y fundador en el acto de inauguración, inicialmente la Editorial Andorra “no tiene otro objetivo que no sea prestar un buen servicio a las letras y la cultura catalana, sin descuidar el libro español y francés”, pero lo cierto es que, junto a algunos libros de temática religiosa y otros que buscan no incomodar a las autoridades, el peso que adquieren en su catálogo las obras de los exiliados españoles es más que notable desde el primer momento, así como el tratamiento de temas un tanto delicados. Una de las colecciones más emblemáticas y conocidas, Colección Andorra, se abre en 1968 con Las buenas intenciones, de Max Aub (encuadernadas en tela y con una sobrecubierta ilustrada) y prosigue con los dos volúmenes de Bizancio (1968), de Ramón J. Sender, a los que puede añadirse Campo del Moro, de Aub (número 7). Los primeros números de la impresionante colección Valira (en rústica con solapas), son títulos también de escritores españoles exiliados: Segundo Serrano Poncela (El hombre de la cruz verde, 1970), Manuel Andújar (Vísperas, 1970), Rosa Chacel (La sinrazón, 1970), Ramón Gómez de la Serna (La Nardo, 1970), y más adelante se añadirá en el octavo número el interesantísimo escritor afincado en México Simón de Otaola (Los tordos en el pirul, 1972), conocido sobre todo como autor de La librería de Arana. A todos los escritores exiliados mencionados hasta aquí pueden añadirse, fuera de colección, los tres volúmenes de las Crónica del alba de Sender o el Llibre d´Andorra de Lluís Capdevila.

Según palabras del alma máter y fundador en el acto de inauguración, inicialmente la Editorial Andorra “no tiene otro objetivo que no sea prestar un buen servicio a las letras y la cultura catalana, sin descuidar el libro español y francés”, pero lo cierto es que, junto a algunos libros de temática religiosa y otros que buscan no incomodar a las autoridades, el peso que adquieren en su catálogo las obras de los exiliados españoles es más que notable desde el primer momento, así como el tratamiento de temas un tanto delicados. Una de las colecciones más emblemáticas y conocidas, Colección Andorra, se abre en 1968 con Las buenas intenciones, de Max Aub (encuadernadas en tela y con una sobrecubierta ilustrada) y prosigue con los dos volúmenes de Bizancio (1968), de Ramón J. Sender, a los que puede añadirse Campo del Moro, de Aub (número 7). Los primeros números de la impresionante colección Valira (en rústica con solapas), son títulos también de escritores españoles exiliados: Segundo Serrano Poncela (El hombre de la cruz verde, 1970), Manuel Andújar (Vísperas, 1970), Rosa Chacel (La sinrazón, 1970), Ramón Gómez de la Serna (La Nardo, 1970), y más adelante se añadirá en el octavo número el interesantísimo escritor afincado en México Simón de Otaola (Los tordos en el pirul, 1972), conocido sobre todo como autor de La librería de Arana. A todos los escritores exiliados mencionados hasta aquí pueden añadirse, fuera de colección, los tres volúmenes de las Crónica del alba de Sender o el Llibre d´Andorra de Lluís Capdevila.

Jaume Fuster tradujo un volumen de la serie de Anne y Serge Golon (Angélica y el terror, 1972). Manuel Vázquez Montalbán dirigió la muy efímera colección Ver, Oír y No Callar, para la que prologó el único libro publicado, y además contribuyó con un cómic gestado en las páginas de la revista Triunfo (La educación de Palmira).

Jaume Fuster tradujo un volumen de la serie de Anne y Serge Golon (Angélica y el terror, 1972). Manuel Vázquez Montalbán dirigió la muy efímera colección Ver, Oír y No Callar, para la que prologó el único libro publicado, y además contribuyó con un cómic gestado en las páginas de la revista Triunfo (La educación de Palmira). En esta impresionante, intensa y breve primera etapa, Ediciones Andorra construye un catálogo de una solidez e importancia indiscutible, sin apenas estridencias ni notas discordantes, más allá de la muy lógica búsqueda de un cierto equilibrio entre riesgo literario y comercialidad, que no fue suficiente para mantener saneada la empresa. No hay duda de que el formado por Bartomeu Rebés y Jaume Aymà fue un tándem afortunado y que dejó un legado progesista y luminoso.

En esta impresionante, intensa y breve primera etapa, Ediciones Andorra construye un catálogo de una solidez e importancia indiscutible, sin apenas estridencias ni notas discordantes, más allá de la muy lógica búsqueda de un cierto equilibrio entre riesgo literario y comercialidad, que no fue suficiente para mantener saneada la empresa. No hay duda de que el formado por Bartomeu Rebés y Jaume Aymà fue un tándem afortunado y que dejó un legado progesista y luminoso. Miguel Ángel Asturias, El senyor President (Meritxell 3), prólogo de Lluís Capdevila, traducción de Ramon Folch i Camarasa, 1968.

Miguel Ángel Asturias, El senyor President (Meritxell 3), prólogo de Lluís Capdevila, traducción de Ramon Folch i Camarasa, 1968. Jean Cassou, Las matanzas de París (Andorra 3), traducción de Julio Gómez de la Serna, 1969.

Jean Cassou, Las matanzas de París (Andorra 3), traducción de Julio Gómez de la Serna, 1969. Max Aub, Campo del Moro (Andorra 7), prólogo de Joaquín Marco, 1969.

Max Aub, Campo del Moro (Andorra 7), prólogo de Joaquín Marco, 1969. Anne & Serge Golon, Angélica se rebela, traducción de Manuel Planas, 1969

Anne & Serge Golon, Angélica se rebela, traducción de Manuel Planas, 1969 Francisco Ayala, Los usurpadores (Valira 4), prólogo de Andrés Amorós, poema de Max Aub y apéndices de Hugo Rodríguez-Alcalá, 1970.

Francisco Ayala, Los usurpadores (Valira 4), prólogo de Andrés Amorós, poema de Max Aub y apéndices de Hugo Rodríguez-Alcalá, 1970. Benito Pérez Galdós, El audaz (Valira 9), prólogo de Alberto Mínguez, 1972.

Benito Pérez Galdós, El audaz (Valira 9), prólogo de Alberto Mínguez, 1972. Víctor Hugo, Los miserables. Época primera, traducción de H. G. Simón, 1971.

Víctor Hugo, Los miserables. Época primera, traducción de H. G. Simón, 1971. Nuria Pompeia (dibujos) y Manolo V el Empecinado (Manuel Vázquez Montalbán), La educación de Palmira, epílogo de Sixto Cámara (seudónimo de Vázquez Montalbán), 1972.

Nuria Pompeia (dibujos) y Manolo V el Empecinado (Manuel Vázquez Montalbán), La educación de Palmira, epílogo de Sixto Cámara (seudónimo de Vázquez Montalbán), 1972. Pere-Miquel Fonolleda Pérez, Editorials i societat a Andorra, 1945-1994, i relacions amb Catalunya sota el règim franquista, prólogo de Josep Maria Solé i Sabaté y preámbuilo de Pere Canturri Muntanyà, Biblioteca Andorra, 2006.

Pere-Miquel Fonolleda Pérez, Editorials i societat a Andorra, 1945-1994, i relacions amb Catalunya sota el règim franquista, prólogo de Josep Maria Solé i Sabaté y preámbuilo de Pere Canturri Muntanyà, Biblioteca Andorra, 2006.