En los últimos diez o quince años han publicándose muchos y muy interesantes libros acerca de la historia de la edición en España, incluso algunos cuya ambición era trazar un recorrido completo por la trayectoria del sector a lo largo de períodos muy amplios. Resulta sin duda sorprendente.

A la iniciativa del editor Joaquim Palau se deben los dos desiguales volúmenes que dedicó al tema Destino, uno centrado en los años comprendidos entre 1939 y 1975, firmado por Xavier Moret (Tiempo de editores), y otro mucho más extenso, riguroso y completo, dedicado a la etapa comprendida entre la muerte de Franco y el fin de siglo, obra de Sergio Vila Sanjuán (Pasando página). Es muy interesante que fuera desde una mirada periodística y no más histórica (en el sentido de académica), que se abriera este camino, porque viene a demostrar que había un cierto interés que iba más allá de los ámbitos especializados, si bien no hay constancia de que, en términos de ventas, la iniciativa fuera un éxito (si no más bien lo contrario). En cualquier caso, había la expectativa. mientras que en el ámbito universitario los estudios culturales quizá no estaban lo suficientemente maduros para una empresa de semejante entidad.

A la iniciativa del editor Joaquim Palau se deben los dos desiguales volúmenes que dedicó al tema Destino, uno centrado en los años comprendidos entre 1939 y 1975, firmado por Xavier Moret (Tiempo de editores), y otro mucho más extenso, riguroso y completo, dedicado a la etapa comprendida entre la muerte de Franco y el fin de siglo, obra de Sergio Vila Sanjuán (Pasando página). Es muy interesante que fuera desde una mirada periodística y no más histórica (en el sentido de académica), que se abriera este camino, porque viene a demostrar que había un cierto interés que iba más allá de los ámbitos especializados, si bien no hay constancia de que, en términos de ventas, la iniciativa fuera un éxito (si no más bien lo contrario). En cualquier caso, había la expectativa. mientras que en el ámbito universitario los estudios culturales quizá no estaban lo suficientemente maduros para una empresa de semejante entidad.

Analizando ni que sea someramente las fuentes en que se basan estos dos libros, a través de las notas, por ejemplo, se hace evidente que una parte muy importante procede de información facilitada por los propios protagonistas, ya sea en forma de declaraciones en entrevistas o en textos publicados por ellos mismos, así como en algunos libros referidos a aspectos parciales (la censura, los premios literarios) disponibles en esos momentos. Y eso tiene un riesgo, porque es bien sabido que, por un lado, la memoria flaquea, endulza los hechos y raramente se evocan los episodios más oscuros, e incluso me consta que hay alguna que otra atribución de méritos cuando menos dudosa. Recurrir a los archivos de las editoriales, caso de existir, no siempre es fácil, y es evidente que no encajaba con el planteamiento de este díptico emprender una labor de investigación en archivos ni particulares ni institucionales. Se trata, en cualquier caso de libros de tipo más periodístico que académico o científico.

Otro carácter y una ambición quizá desmesurada es el proyecto de historiar la edición en Cataluña desde sus inicios hasta el presente que lideró el propfesor Manuel Llanas, y que dio como resultado una  bibliografía notable y muy útil (El llibre i l´edició a Catalunya: apunts i esbossos, L´edició a Catalunya: segles XV al XVII, L´edició a Catalunya: el segle XVIII, L´edició a Catalunya: el segle XIX, L´edició a Catalunya: el segle XX (fins a 1939)), pero cuyo alcance quedó muy restringido, por el hecho de publicarla el Gremi de Editors de Catalunya y apenas salir del circuito de los profesionales, pese a que se hizo también una versión muy sintética en la editorial Eumo. Aquí, sin embargo, las fuentes son de un carácter muy distinto, pues abarcan desde bibliografía preexistente hasta un buceo en los archivos y particularmente en los fondos conservados en la Biblioteca de Catalunya y en el Arxiu Nacional de Catalunya. Además, se complementó con otros libros colectivos de entrevistas a editores vivos, como Noms per una historia de l´edició a Catalunya.

bibliografía notable y muy útil (El llibre i l´edició a Catalunya: apunts i esbossos, L´edició a Catalunya: segles XV al XVII, L´edició a Catalunya: el segle XVIII, L´edició a Catalunya: el segle XIX, L´edició a Catalunya: el segle XX (fins a 1939)), pero cuyo alcance quedó muy restringido, por el hecho de publicarla el Gremi de Editors de Catalunya y apenas salir del circuito de los profesionales, pese a que se hizo también una versión muy sintética en la editorial Eumo. Aquí, sin embargo, las fuentes son de un carácter muy distinto, pues abarcan desde bibliografía preexistente hasta un buceo en los archivos y particularmente en los fondos conservados en la Biblioteca de Catalunya y en el Arxiu Nacional de Catalunya. Además, se complementó con otros libros colectivos de entrevistas a editores vivos, como Noms per una historia de l´edició a Catalunya.

Muy distinto es Los signos de la noche, de Gonzalo Santonja, centrado en la actividad editorial durante la guerra civil y los primeros años del franquismo, aunque se trata más de un trabajo parcial y de síntesis que de una historia completa y detallada, producto de una investigación en archivos, pues en realidad poco rastro parece quedar de la historia de esas empresas, más allá de algunos pliegos de documentos y de los testimonios personales dispersos. Por otra parte, la actividad de los editores que se exiliaron como consecuencia de la guerra civil es otro aspecto muy mal conocido de momento, y sobre el que quizá sólo se arrojará luz de un modo adecuado mediante la colaboración internacional.

Complementario y continuador de la iniciativa de Joaquim Palau parece el proyecto liderado por Jesús A. Martínez Martín, que a dado como fruto los dos imponentes volúmenes publicados por Marcial Pons Historia de la edición en España 1836-1936 e Historia de la edición en España 1939-1975, que se basan en un trabajo en equipo muy productivo y que atiende tanto a cuestiones estéticas y culturales como a la financiación y estructuras de las empresas editoriales, gracias sobre todo a la riqueza de los archivos del INLE y a otros archivos, como por ejemplo los referidos a censura. Posiblemente, sólo mediante un trabajo en equipo sea posible llevar adelante un proyecto con ese. Aun así, el hecho que el segundo de estos volúmenes se haya encuadernado en tapa dura (acaso para justificar un precio mayor) permite aventurar que las ventas del primero no fueron las deseadas; pero es sólo una suposición. También pudiera a ser que la extensión de los trabajos reunidos en el segundo volumen hiciera conveniente el empleo de un papel de menor gramaje (como es el caso) y protegerlo mejor.

La sensación ante estos titánicos esfuerzos es que a menudo la atención que han recibido las diversas empresas editoriales ha estado más condicionada por la existencia o no de documentación de fácil acceso que a la importancia intrínseca e histórica de esas editoriales, e incluso a la existencia o no de bibliografía publicada por los propios protagonistas de esas trayectorias.

No es razonable poner en cuestión que estos estudios eran pasos sin duda necesarios, y de un mérito y ambición muy loables, pero quizá se partía de una base de trabajos parciales (ya sea temáticos o de empresas y editores concretos) a todas luces insuficiente (aspecto que incluso se apunta en algún momento en el segundo volumen dirigido por Martínez Martín). Quizá fuera más lógico centrar esfuerzos en recuperar lo recuperable de las editoriales más veteranas (documentación de todo tipo), dedicar

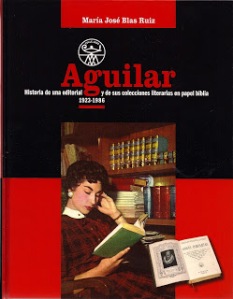

estudios monográficos a empresas importantes que siguen careciendo de ellos (Laia, Muntaner y Simón, por poner dos ejemplos a vuelapluma) así como a algunos personajes mucho más importantes que conocidos (Mario Lacruz, Paco Porrúa o Carlos Pujol, sobre los que todos seguimos escribiendo las mismas cuatro cosas, como ejemplos paradigmáticos), antes de proceder a un intentar escribir una historia completa de ese período. De la mayoría de editores españoles importantes de la primera mitad del siglo XX no disponemos de estudios tan completos como los que dedicó Miguel Ángel Buil Pueyo a Gregiorio Pueyo, por ejemplo, María José Blas Ruiz a Manuel Aguilar, Gonzalo Santonja a José Bergamín, Marta Pasqual a Joan Sales, Albert Forment a José Martínez Guerricabeitia o Mireia Sopena a Josep Pedreira. Curioso es el caso de Manuel Altolaguirre, de quien se han ocupado muy bien tanto Julio Neira como Gonzalo Santonja, mientras el conocido y reconocido como «impresor de la Generación del 27», Bernabé Fernández Canivell (1907-1990) ha tenido una atención mucho menor, y la edición por ejemplo de las cartas que le remitió Luis Cernuda y preparó y anotó Ángel Guinda fue casi testimonial.

Resultan muy esperanzadoras algunas iniciativas no menos ambiciosas que las expuestas hasta aquí que, sirviéndose de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y basándose en un trabajo colaborativo y abierto, han emprendido ese camino y pueden sentar las bases para un conocimiento completo y riguroso de lo que ha sido uno de los puntales de la cultura en los últimos siglos. Habrá que seguir atento a las pantallas.

Fuentes:

Miguel Ángel Buil Pueyo, Gregorio Pueyo (1860-1913), librero y editor, Madrid, CSIC, 2010.

María José Blas Ruiz, Aguilar. Historia de una editorial y de sus colecciones en papel biblia (1923-1986), Madrid, Librería del Prado, 2012.

Albert Forment, José Martínez y la epopeya de Ruedo Ibérico, Barcelona, Anagrama, 2000.

Albert Forment, José Martínez y la epopeya de Ruedo Ibérico, Barcelona, Anagrama, 2000.

Manuel Llanas, L´edició a Catalunya: el segle xx (fins 1939), Barcelona, Gremi d´Editors de Catalunya, 2005.

Manuel Llanas, Sis segles d´edició a Catalunya, Vic, Eumo-Grup 62, 2007.

Jesús A. Martínez Martín, dir., Historia de la edición en España, 1836-1939, Madrid, Marcial Pons, 2001.

Jesús A. Martinez MartínXavier , dir., Historia de la edición en España, 1939-1975, Madrid, Marcial Pons, 2015.

Xavier Moret, Tiempos de editores. Historia de la edición en España, 1939-1975, Barcelona, Destino (Imago Mundi 19), 2002.

Julio Neira, Manuel Altolaguirre, impresor y editor, Universidad de Málaga- Residencia de Estudiantes, 2009.

Marta Pasqual, Joan Sales, la ploma contra el silenci, Barcelona, Acontravent, 2012.

Gonzalo Santonja, Los signos de la noche. De la guerra al exilio. Historia peregrina del libro republicano entre España y México, Madrid, Castalia (Literatura y Sociedad 76), 2003.

José Bergamín (1895-1983).

Gonzalo Santonja, Un poeta español en Cuba: Manuel Altolaguirre. Sueños y realidades del primer impresor del exilio, prólogo de Rafael Alberti, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1995.

Gonzalo Santonja, Al otro lado del mar. Bergamín y la editorial Séneca (México, 1939-1949), Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1997.

Mireia Sopena, Josep Pedreira, un editor en terra de naufragis. Els Llibres de l´Ossa Menor (1949-1965), Barcelona, Proa, 2012.

Sergio Vila-Sanjuán, Pasando Página. Autores y editores en la España democrática, Barcelona, Destino (Imago Mundi 26), 2003.

Pingback: Historiar la edición en España (empezando la casa por el tejado) | Valor de cambio

Lo bueno de las monografías sobre editoriales es que existen ejemplos de enfoques relativamente variados. Aparte de los que tú mencionas a modo de ejemplo, en el campo de las editoriales en catalán tenemos la de Xavier Pla sobre Georges Simenon, la de Canal & Martín sobre La Cua de Palla, la de Montserrat Franquesa sobre la Bernat Metge o la de Cortés sobre 3 i 4.